Por uma nova definição de trabalho

Coloquei a seguinte situação durante uma experiência de aprendizagem que conduzi recentemente para um grupo de pessoas de uma organização com quem trabalho:

“Imaginem que entram num espaço de trabalho onde está uma equipa de 6 pessoas. É uma equipa como outra qualquer, durante o horário habitual de trabalho. Um dos elementos está a responder a e-mails de forma compenetrada; outra pessoa está numa conversa telefónica, que se percebe ser com um cliente, onde os gestos, o tom de voz e a expressão deixam transparecer entusiasmo e segurança; há um outro membro que prepara materiais em pilhas de forma meticulosa e metódica; outros dois estão numa conversa animada, embora se note algum cuidado para não incomodarem os restantes, em volta de post-its e documentos; o último está sentado, ligeiramente afastado da mesa, e percebe-se que vai alternando o olhar de forma imprevisível e aparentemente ilógica entre um livro aberto e a janela que está à sua frente”.

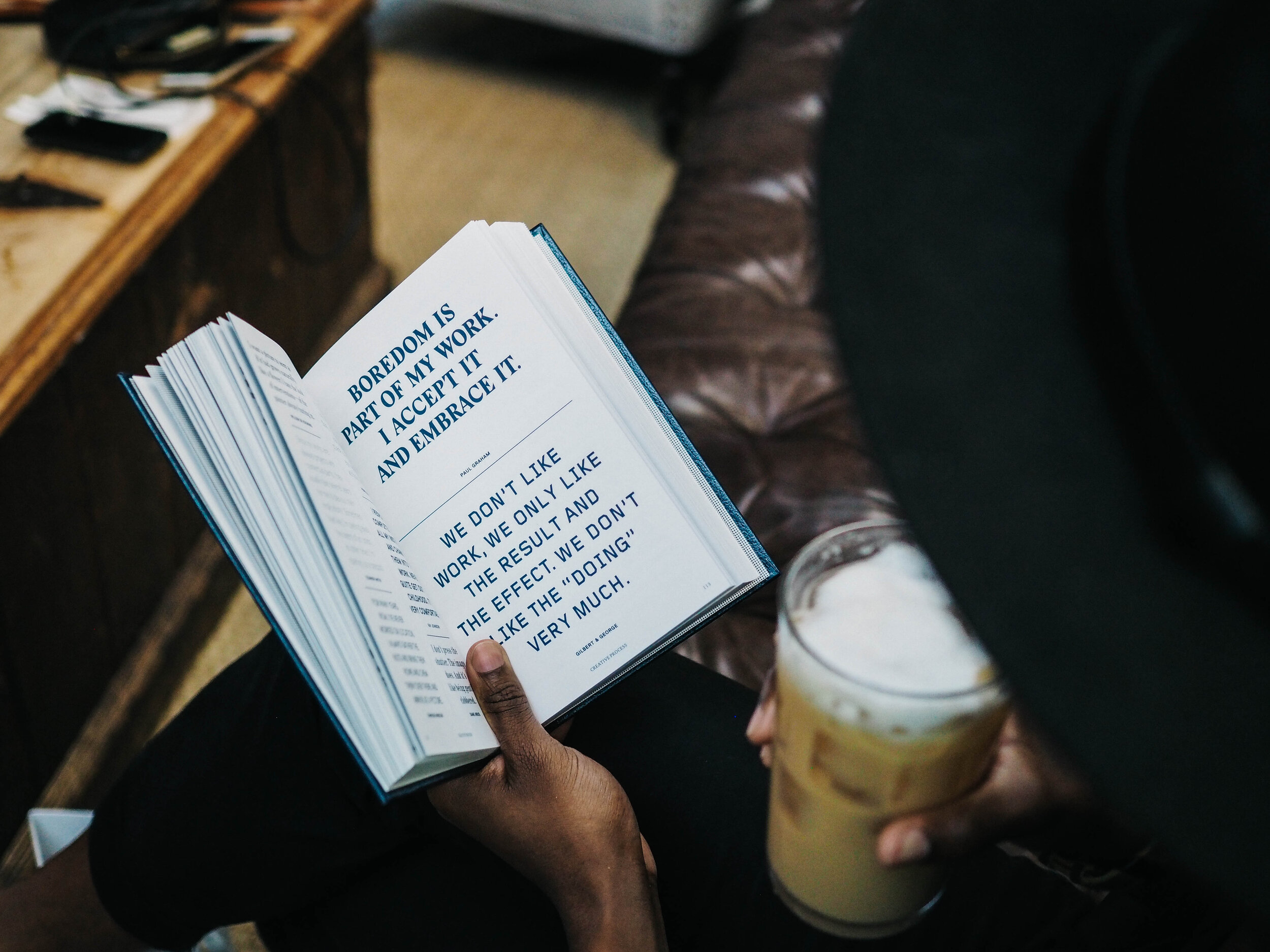

Ao terminar pedi-lhes que partilhassem comigo e com as restantes pessoas o que aquela descrição lhes tinha suscitado. As respostas que escutei tinham tanto de divertido como de elucidativo, no que respeita aos preconceitos comuns acerca do “trabalho”. Ouvi expressões como: “é o costume, uns a trabalhar e outros a olhar para o tecto”; “o que estava a ler devia ser o chefe”, dizia outra pessoa; “ou o filho de chefe!”, completou um colega, fazendo todo o grupo rir ainda mais. Numa época em que grande parte do trabalho é considerado “trabalho intelectual”, de forma (aparentemente) paradoxal somos bastante rápidos a considerar que uma pessoa que está a ler não está a trabalhar, a produzir, a fazer coisas.

Acredito que precisamos urgentemente de actualizar os preconceitos vigentes em torno do mundo do trabalho, sobretudo numa fase em que tanto se fala de inovação, de criatividade e de equilíbrio entre a “vida profissional” e a “vida pessoal”, provavelmente por se sentirem necessidades associadas. Curioso é que esse exercício de actualização não necessitará de grande teorização. Não é comum a filosofia ou as artes estarem associadas à evolução da “epistemologia do trabalho” mas nesses campos existem já propostas muito interessantes e ricas que nos despertam para a importância de considerar outras perspectivas e de atribuirmos valor a actividades que, hoje em dia, têm pouco ou nenhum.

Os “negócios” têm procurado mais apoio e fundamentação nas ciências e numa dimensão mais quantitativa. Vejam-se os exemplos dos contributos da neurociência ou do big data como base para a tomada de decisões, para a implementação de práticas e de políticas organizacionais ligadas ao desenvolvimento de pessoas e do próprio negócio. Por outro lado, nota-se já alguma penetração de áreas consideradas alternativas às habituais no mundo do trabalho como a prática da meditação ou o design thinking, com aparentes bons resultados, na óptica dos utilizadores e dos seus empregadores. Contudo, tenho sentido e observado que estas práticas se têm adaptado para servir o paradigma vigente sem o intuito de poderem contribuir de forma suficientemente presente para o poderem mudar.

Hanna Arendt, na sua obra “A Condição Humana”, Joseph Pieper no seu ensaio “O lazer como base da cultura”, Robert Louis Stevenson com o seu “Apologia do ócio”, Paul Lafarge em “O direito à preguiça”, são apenas alguns que, em épocas e de formas diferentes, alertam para a importância da contemplação, do tempo passado a reflectir sobre as vivências como base para a criação e para a criatividade, por oposição à obsessão agida com o propósito de se produzir, seja o que for, de forma eficaz e eficiente.

John Cleese, o conhecido membro dos Monty Python, na sua autobiografia simplifica, como fazem os bons humoristas, e diz-nos que os seres humanos funcionam em dois registos básicos: o “modo aberto” e o “modo fechado”. O primeiro é o que nos permite fazer coisas, que nos ocupa com a lista de tarefas que temos para completar, por exemplo; o segundo, num extremo, pode significar entregar-se ao tédio e de forma indulgente a “não fazer nada”. Segundo Cleese, é neste modo que surgem novas ideias; é onde reside o potencial para a criatividade.

No mundo do trabalho moderno e, arrisco dizer, na sociedade de hoje, há que criar espaço e respeitar o tempo para o ócio, com vista ao desenvolvimento do negócio; há que permitir e abraçar o tédio, tornando mais forte o músculo que resiste à tentação de estarmos ocupados ou entretidos de forma permanente; há que recuperar as noções originais de lazer e de contemplação (que com o tempo se foram carregando de sentidos e de significados negativos) como base da aprendizagem e do desenvolvimento humanos.

O grande ponto de desafio está em ver que nada disto é oposto de produtividade, de eficácia ou de eficiência. Contudo, será igualmente necessário rever estes conceitos, modernizá-los e de os adaptar ao que já se percebeu que hoje não funciona. Uma mudança de paradigma no mundo do trabalho implicará, suspeito, uma mudança de perspectiva em relação a nós próprios, enquanto mulheres e homens que trabalham. Há que passar para lá da identificação e desenvolvimento de competências (quer sejam “moles” ou “duras”) e olhar, por exemplo, para algo como as virtudes apontadas por Aristóteles: será útil passar da valorização de competências para o desenvolvimento de determinadas qualidades humanas.

Para que, de facto, o trabalho nos possa libertar há que fazer por nos libertarmos de uma noção de trabalho que nos têm aprisionado. É uma versão gasta e desfasada das actuais necessidades humanas.

“A devoção perpétua ao que um homem considera o seu trabalho só pode ser sustentado negligenciando todas as outras coisas.”

Escrito para o Link to Leaders em 2 de Outubro de 2017.